小児歯科

ホーム » 小児歯科

小児歯科とは

小児歯科治療の重要性

乳歯と永久歯の違い

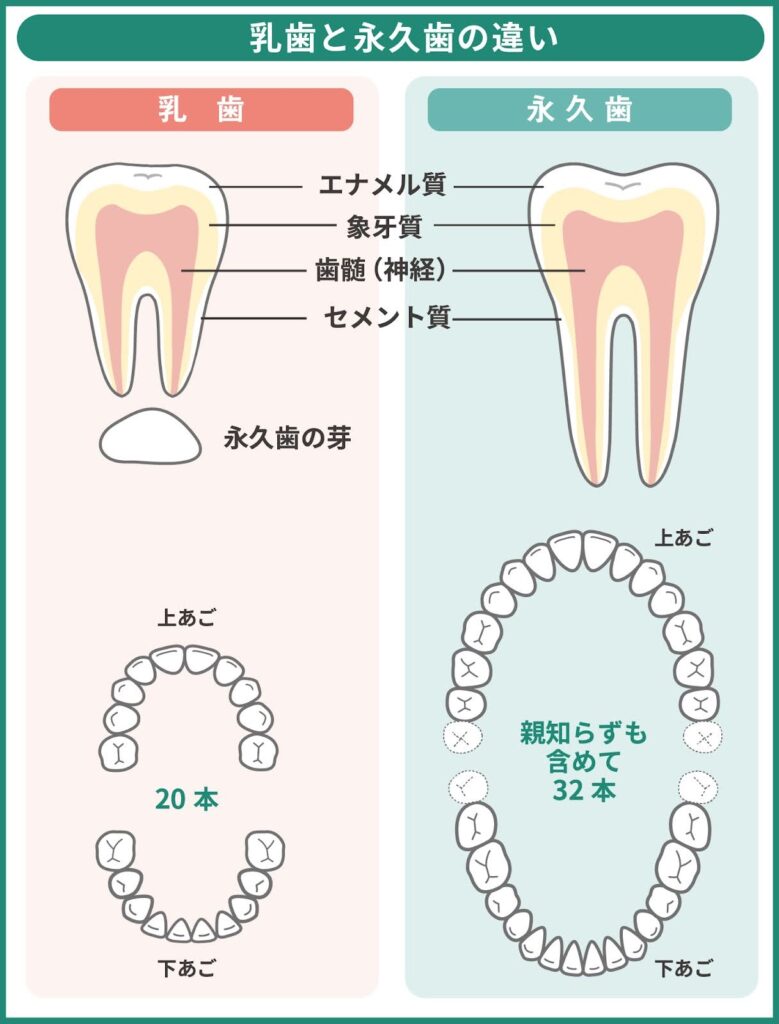

乳歯と永久歯の違いは大きく分けて3つあります。

まず1つ目は、「歯の本数と歯質」です。乳歯は全部で20本あり、永久歯は親知らずを除いて全部で28本あります。

乳歯が抜けて永久歯が生えはじめた後の2〜3年間は幼若永久歯と呼ばれ、歯質が未成熟なため虫歯になりやすい時期です。

この期間、唾液中のリンやカルシウムが沈着して歯が石灰化していきます。成熟した歯になるまでには約5年かかるとされています。幼若永久歯はフッ素をよく取り込むため、フッ素を利用することで将来的に虫歯になりにくい丈夫な歯を作ることが可能です。

2つ目が、「エナメル質と象牙質の厚さ」です。乳歯のエナメル質と象牙質は、永久歯の約半分の厚さしかありません。

このため、乳歯が虫歯になると神経まで達しやすく、注意が必要です。また、乳歯は石灰化が進んでいないため歯質が柔らかく、酸に溶けやすいことからも虫歯になりやすいです。

3つ目が、「色と大きさ」の違いです。乳歯は白に近い色をしており、永久歯はやや黄色味を帯びています。また、乳歯のほうが基本的に永久歯よりも一回り小さいです。

小児歯科における予防治療

また、治療のためとはいえ一度でも歯を削ってしまうと、その歯は虫歯を繰り返しやすくなります。お子さまが長く自分の歯で生活できるようにするためには、幼い頃からしっかりと予防に励み、健康状態を維持していくことが大切なのです。

ここでは小児歯科で行われる主な予防治療について説明します。具体的にどのような治療をするのかみていきましょう。

フッ素塗布の効果と頻度

フッ素塗布のメリットは、大きく3つあります。

1つ目が、歯質の強化です。酸で溶けにくい歯質を作ります。

2つ目が、歯の再石灰化です。食後などに溶け出すミネラル成分を再石灰化(歯に戻す)し、虫歯のきっかけを回避します。

3つ目が、虫歯菌の活動の抑制です。虫歯の原因となる虫歯菌を弱体化させ、産生する酸の量を減らします。

大人にとっても子供にとっても、虫歯予防に効果的なメニューです。また、歯が生え始めたばかりの0歳児の赤ちゃんでも安心して受けられます。

歯科医院で行うフッ素塗布に関しては、高濃度のフッ素を、歯に直接塗布します。塗布直後はうがいしないように心がけましょう。また、塗布後30分ほどは、飲食を控えてください。

その後も、3か月に1度程度、継続的にフッ素塗布を行うことで効果が途切れません。

自宅で行うフッ素塗布に関しては、フッ素配合歯磨き剤やフッ素ジェル、フッ素洗口液を使います。フッ素配合歯磨き剤は、薬局やドラッグストア、歯科医院で購入でき、食後はもちろん、就寝する直前に使用するのも有効です。就寝中は唾液量が少なくなるため、フッ素が長く口腔内に留まり、効果を発揮します。

フッ素ジェルは、食後や就寝の直前に使用します。単体で使用しても、フッ素入り歯磨き剤の後に使用しても構いません。使用後はうがいをせず、唾と一緒に吐き出す程度に留めてください。フッ素配合歯磨き剤と同様の理由で、就寝前に使用することで、フッ素が長く口腔内に留まります。

フッ素洗口液は、歯磨きの後などに使用します。刺激が苦手な方は、ノンアルコールタイプのものがおすすめです。フッ素配合歯磨き剤、フッ素ジェルと同様に、就寝前の使用が特に効果的です。

シーラントの必要性とメリット

シーラントとは、虫歯にかかりやすい奥歯や前歯の溝を、プラスチックの樹脂で埋める虫歯予防処置です。小児歯科では、フッ素塗布に次いで、代表的な虫歯の予防対策として知られています。シーラントにもフッ素が含まれているため、歯の表面を強くしてくれる効果も期待できます。

生えたばかりの歯は、先に生えていた歯に比べて質や大きさが異なるため、磨きにくくなっています。そのため、生えたばかりの歯は虫歯にかかりやすく、シーラントで溝を埋めることにより、虫歯のリスクを軽減できます。

キシリトールの効果と活用

小児歯科治療の流れ

小児歯科治療の流れは以下のとおりです。

初診

診査・治療計画案

トレーニング

治療開始

歯磨き指導

定期検診

初診時の診断と治療計画

初診は、矯正治療を始める最初のステップであり、子どもの現在の口腔内の状態を詳しく把握するために非常に重要です。初診では、以下のポイントに重点を置いています。

- ヒアリング

まず、親御さんからお子さまの歯並びに関する悩みや気になる点、過去の治療歴などを詳しく聞きます。これにより、お子さんの生活習慣や口腔内の問題の背景を理解することができます。 - 口腔内検査

お子さまの口腔内を直接確認し、歯並びや噛み合わせ、顎の発育状況をチェックします。視診や触診を通じて、初見での問題点を把握します。 - レントゲン撮影

必要に応じてレントゲン撮影を行い、歯や顎の内部構造を確認します。これにより、肉眼では見えない問題点を早期に発見することができます。

ヒアリングや検査結果を基に治療計画の提案をします。撮影した写真などを一緒に確認しながら、長い目で見てどのような治療が患者さまにとっての最適かを親身になって説明します。

定期検診とメンテナンスの重要性

小児歯科での定期検診では以下の4つを確認しています。

- 虫歯の有無の確認

- 奥歯が正しく嚙み合っているかの確認

- 日常の歯磨きの方法についての確認

- 食生活についての確認

正しいブラッシング方法と

家庭でのケア

- 生涯にわたってお口の健康が維持できる

- ブラッシングのポイントを理解できる

- 一人ひとりに合ったブラッシング方法を知ることができる

また、小児歯科でおこなわれる歯磨き指導の一般的な内容や流れは、以下のとおりです。

- 磨き残しの確認

- ブラッシング指導

- 歯科医師や歯科衛生士によるブラッシング

- クリーニング

自宅でブラッシングする際には、気を付けるポイントがあります。それは、以下の4つです。

- 回数より磨き残しがないように磨く

- 虫歯リスクが高い部分から磨く

- 仕上げ磨きをおこなう

- 幼児が「ひとり磨き」する際は近くで見守る

虫歯を作らないために、家庭でのブラッシングは非常に大切なので、親御さんも一緒になって取り掛かってあげてください。

小児歯科治療の費用

小児歯科の治療費用、保険適用の有無や医療費控除に関して説明していきます。

小児歯科治療にかかる費用

歯治療に必要となる費用は、虫歯の進行具合によって異なります。進行状況C0〜C4(Cは虫歯の意味)ごとに、虫歯治療にかかる費用の目安を紹介します。

なお、保険適用の費用は、自己負担率が3割の場合です。自費診療の場合は医療保険の適用がないため、治療費は全額負担となります。

C0(初期の虫歯)

初期の虫歯であれば歯を削る必要はなく、経過観察となるケースが多いです。

C1(軽度の虫歯)

費用:約1,500~3,000円(保険適用)

虫歯を削り、歯科用のプラスチックを詰める治療を行います。

C2(象牙質まで進行した虫歯)

費用:約2,000〜10,000円(保険適用)、約30,000~60,000円(自費診療)

虫歯を削り、歯科用のプラスチックを詰めて経過観察するか、型取りをして後日詰め物を入れます。詰め物の素材には、保険適用される銀歯や自費診療となるゴールド・セラミックなどがあります。

C3(神経まで進行した虫歯)

根管治療にかかる費用:約3,000~7,000円(原則として保険適用)

被せ物にかかる費用:約7,000円~20,000円(保険適用)

約10,000~150,000円(自費診療)

C4(歯根部まで進行した虫歯)

抜歯にかかる費用:約1,000~3,000円(保険適用)

乳歯の場合は、今後生える永久歯のスペースを確保する治療を行って経過観察することもあります。。

小児歯科治療の

保険適用と医療費控除

小児歯科では、虫歯の治療をうける時に保険が適用される保険診療の場合、その治療費の3割を負担することになります。一方で、自費診療で治療をうける場合には、全額負担となります。

保険治療が適用される場合には、治療の時に使用される材料や工程に規定があり、自費治療の場合には治療の時に使用される材料や工程を親御さんが自由に決めることが可能です。

なお、自由診療の料金については、小児歯科ごとに値段が異なってくるため、一律ではないことを理解しておきましょう。

日本の公的医療保険では、健康を維持するために必要な治療には保険が適用できる、という法律が存在します。治療を施さなければ健康を損なったり、通常生活を送ることができない危険性のある場合は、保険が適用される治療が可能です。

しかし、美容目的や必要最低限を超えた治療に関しては、保険が適用されず自費診療となります。

子どもの虫歯治療の大半が保険適用されますが、詰めものや被せものの種類は限られます。小児歯科の治療内容で保険が適用される治療例は下記の3つです。

- シーラント

- クラウンループ

- 小児義歯

まとめ

Contact

ご予約・お問い合わせ

私は東京歯科大学卒業後、なるべく歯を削らないMI治療、マイクロスコープを使用した保存治療、成功率の高い精密根管治療に特化して研鑽を積んでまいりました。解剖講座で研究し博士号を習得したのち、当院の本院にあたる柳沢歯科医院で精密根管治療、保存治療における技術を更に磨いてきております。

また、当院では矯正歯科治療を専門とする歯科医師も在籍し、表側ワイヤー矯正をはじめ、これまでの矯正歯科とは全く異なるアプローチとして顔面骨格の正しい発育を促す小児矯正歯科治療「顔育矯正」にも力を入れております。

「歯をなるべく削らない」「虫歯を取り残さない」「根管治療を成功させる」ことを大切にし、当院のコンセプトとして掲げている”歯医者を卒業するための歯医者”を体現してまいります。